Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, un nouvel acte s’est joué sur le front commercial. La Chine a répondu coup pour coup à la dernière salve tarifaire américaine.

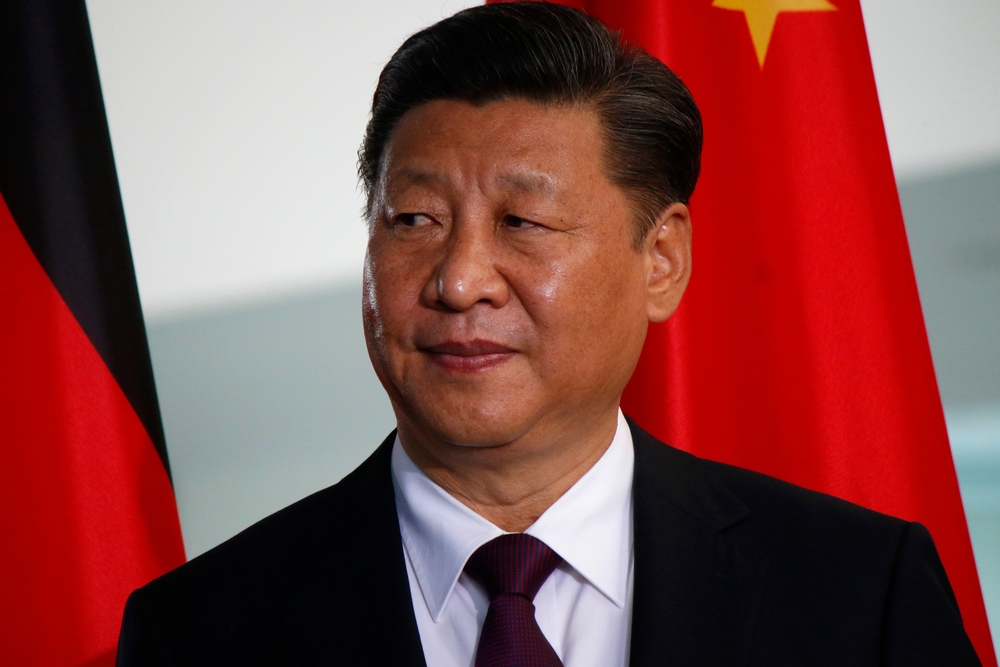

Guerre commerciale : la Chine montre à Trump de quoi elle est capable

Le 2 avril 2025, Donald Trump, fidèle à ses méthodes de confrontation directe, a décidé d’élever d’un cran la guerre commerciale opposant les États-Unis à la Chine, en instaurant un nouveau droit de douane de 34 % sur l’ensemble des importations chinoises. Deux jours plus tard, le 4 avril, Pékin riposte, en adoptant une mesure symétrique sur tous les produits américains, à effet immédiat le 10 avril.

La Chine contre-attaque : surtaxe, exportations stratégiques et chocs boursiers

Dans ce nouvel épisode de la guerre commerciale, la Chine a annoncé le 4 avril 2025 qu’elle appliquerait un droit de douane additionnel de 34 % sur toutes les importations américaines à partir du 10 avril. Cette mesure vient s’ajouter aux droits existants, portant la taxation cumulative à un niveau rarement atteint.

Selon le ministère des Finances chinois, « un droit de douane supplémentaire de 34 % sera imposé en plus du taux des droits de douane actuellement applicables », relate Le Parisien. L’annonce intervient en réponse directe à la surtaxe équivalente instaurée par Donald Trump deux jours plus tôt dans le cadre du Liberation Day, événement de politique intérieure au ton résolument protectionniste.

Mais Pékin ne s’est pas contenté d’imiter Washington. Le ministère du Commerce chinois a immédiatement étendu son dispositif de rétorsion à des secteurs stratégiques, en annonçant des contrôles à l’exportation sur sept terres rares dont le gadolinium (utilisé en imagerie médicale) et l’yttrium (indispensable à l’électronique de pointe). Ces métaux sont essentiels à des chaînes d’approvisionnement que les États-Unis peinent à sécuriser depuis plus d’une décennie.

En parallèle, seize entreprises américaines ont été inscrites sur la liste des entités non fiables, et onze autres ont été placées sous restriction d’exportation, leur interdisant l’accès au marché chinois. Ces noms n’ont pas été publiés mais selon RFI, ces entités seraient issues des secteurs de la défense, de la tech et de la biotechnologie.

Des conséquences immédiates : marchés en chute libre et panique sur les places financières

La réplique de Pékin n’a pas tardé à faire sentir ses effets sur les marchés. À la mi-journée du 4 avril, la Bourse de Francfort perdait 5,08 %, Paris reculait de 4,26 %, tandis que Londres s’effondrait de 3,90 %. À Milan, la dégringolade atteignait 7,57 % et Madrid plongeait de 6,02 %.

Côté américain, Wall Street a accusé le coup dès l’annonce de la mesure : les contrats à terme des principaux indices chutaient de plus de 2,5 % avant l’ouverture. De quoi empirer une situation déjà chaotique. Dans les heures qui ont suivi les annonces de Donald Trump, la capitalisation boursière mondiale a perdu 2.400 milliards de dollars, soit environ 2.200 milliards d’euros. La réponse de la Chine ne fait que renforcer la tendance. Les secteurs les plus exposés, notamment la tech et l’habillement, ont subi des pertes vertigineuses : Gap a chuté de 20,38 %, Apple de 9,25 %. Même sort pour les indices Nasdaq et S&P 500, respectivement en recul de 5,97 % et 4,84 %, signant leur pire séance depuis 2020.

Pourquoi Pékin a choisi l’affrontement tarifaire frontal

Loin d’un simple réflexe défensif, la réaction chinoise s’inscrit dans une stratégie assumée de fermeté. Pékin a immédiatement déposé une plainte officielle auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), invoquant une « intimidation unilatérale » et une violation des règles de régulation internationale, souligne RFI.

L’objectif de Pékin semble double. D’une part, protéger ses filières industrielles en limitant la dépendance stratégique à certains segments américains. D’autre part, démontrer sa capacité de nuisance économique symétrique, en frappant les chaînes d’approvisionnement américaines au cœur de leur vulnérabilité : les terres rares.

En 2024, la Chine avait importé pour 143,4 milliards de dollars de produits américains, soit environ 132,6 milliards d’euros, en baisse de 2,9 % par rapport à l’année précédente. Cette contraction anticipait déjà un durcissement des échanges, renforcé aujourd’hui par les mesures coercitives.

Vers une guerre commerciale mondiale ? Les signaux d’une contagion

La Chine ne cible pas uniquement les États-Unis dans sa riposte. L’ensemble des mesures commerciales s’accompagne d’un signal adressé aux partenaires de Washington. Le ministère chinois du Commerce a évoqué des sanctions croisées, prêtes à être déclenchées contre toute nation appliquant des droits jugés « discriminatoires ».

Quant à l’Europe, si elle n’est pas directement visée pour l’instant, elle reste en alerte. Le spectre d’un élargissement des tensions à l’échelle mondiale n’est pas à écarter. La Commission européenne a rappelé qu’elle pourrait activer l’instrument anti-coercition, prévu pour faire face à ce type d’agression économique.