Avec un déficit attendu à 6 % du PIB pour l’année en cours, la France semble prise dans les filets d’une dette qu’elle n’a cessé d’accumuler depuis quarante ans, malgré un niveau des prélèvements obligatoires parmi les plus élevés au monde.

Sortir de la spirale de l’endettement : la thérapie de choc grecque depuis la crise de 2010

Cette spirale de l’endettement fut la cause de la grande crise financière de 2008 mettant les pays d’Europe du Sud dans des situations similaires. La Grèce notamment a été obligée par le FMI et la Commission européenne de mettre en œuvre des mesures draconiennes. Elles ont fini par porter leurs fruits, mais au prix fort !

Le 21 octobre dernier, par un simple communiqué de presse, l’agence de notation Standard & Poor's annonçait sortir la Grèce de son purgatoire financier en la plaçant dans la catégorie « des pays où investir, » en raison des « progrès significatifs [qui] ont été réalisés pour résoudre les déséquilibres économiques et fiscaux » observés depuis la crise de sa dette souveraine en 2010. La dette publique du pays, qui avait grimpé à 206 % du PIB pendant la pandémie de Covid, devrait, selon les chiffres du gouvernement grec, atteindre 152,3 % en 2024, avec un objectif à 140% pour 2026.

Mieux encore, avec un excédent primaire — c’est-à-dire n’incluant pas le versement des intérêts de la dette — de 2,1 %, le pays continue de se positionner au-delà du solde stabilisant de la dette, lui permettant ainsi de réduire son poids rapporté à celui du PIB.

En France en revanche les nouvelles sont moins bonnes. À la fin du mois de septembre, moins de trois semaines après la nomination de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre, les taux d’intérêt des obligations à cinq ans émis par l’Hexagone ont atteint 2,48 %, dépassant ceux des obligations grecques, fixés à 2,4 %.

Plus généralement, alors qu’elle pouvait emprunter à des taux proches de ceux de l’Allemagne il y a une dizaine d’années, la France paie aujourd’hui une « prime » de 80 points. Le pays dépense donc chaque année environ 9 à 10 milliards d’euros de plus pour le service de la dette que si elle empruntait au taux allemand.

En quinze ans, les PIGS (Portugal-Italie-Grèce- Espagne) tant vilipendés ont tous fait des efforts considérables et affichent aujourd’hui des bilans et performances impressionnants. La Grèce, de par la gravité de sa situation, en est l’exemple le plus significatif.

La Grèce : un pays « addict » à l’endettement.

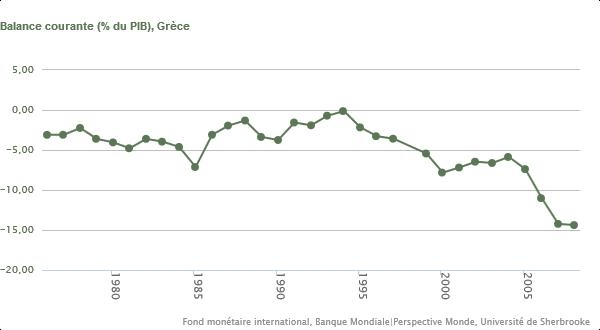

Depuis la fin de la dictature des colonels et son adhésion à l’Union européenne en 1981, l’économie grecque était restée fragile et sous-industrialisée. Comme le montre la chercheuse Violaine Wathelet, le déficit de la balance courante fut une donnée constante de l’économie du pays tout au long des années 1980 et 1990, période pendant laquelle il évolua dans une fourchette comprise entre zéro et -5 %. Peu avant l’entrée du pays dans la zone euro, le déficit de la balance courante dépassa le seuil des -5 % pour atteindre -10 %, voire -15 % en 2005.

Concrètement, la structure économique de la Grèce n’était pas au niveau de celle des pays de l’Europe des quinze.

Comment la Grèce, loin des critères de Maastricht (dont notamment un déficit en dessous des 3 % et une dette maximum de 60 % du PIB) a pu intégrer l’Euro ?

Tout d’abord, grâce à l’intégration économique avec ce qui allait devenir l’Union européenne, les années 80 furent des années fastes d’emprunts massifs pour la Grèce, dont la dette publique évolua de 30 à 90 % du PIB. Par la suite, celle-ci se stabilisa, anesthésiée par la baisse rapide des taux d’intérêts réels. La perspective d’adoption d’une monnaie unique avait rapproché ces derniers des taux européens et même allemands. Fixés à 10 % en 1998, ils sont ainsi tombés à 3,4 % trois ans plus tard et même 0,1 % en 2008, juste avant la crise financière.

Cette période d’euphorie fut accentuée par la forte intervention des différents fonds de l’Union européenne qui se sont majoritairement dirigés vers le financement d’infrastructures ou des jeux olympiques d’Athènes en 2004, sans pour autant permettre une modernisation structurelle du tissu productif grec.

Ces « illusions » permirent à l’Etat grec de dépenser sans compter, finançant notamment un secteur public pléthorique. Ajoutons à cette tendance, le d éveloppement d’un système d’aides sociales, et notamment de retraites, certes généreux mais structurellement déficitaire.

On sait aujourd’hui qu’il a fallu littéralement maquiller les comptes avec le conseil de la banque Goldman Sachs afin de présenter un bilan acceptable pour l’admission à l’Euro. On ne peut aussi sous-estimer une certaine mansuétude de la part de la Commission Européenne, les comptes présentés étant souvent source d’étonnement pour l’administration communautaire …

La « fin de la récréation » …

Après son entrée dans la zone euro, la Grèce n’est plus en capacité de dévaluer sa monnaie pour rendre compétitifs les biens qu’elle exporte, et n’est pas en situation, notamment en raison d’un faible investissement dans la recherche et l’éducation supérieure, de faire le pari de la compétitivité structurelle, par une stratégie de montée en gamme des produits.

Le 15 septembre 2008, la crise des Subprimes signe la fin de l’argent facile.

En Grèce, les comptes publics sont aux abois et le déficit, qui atteignait déjà 5,5 % du PIB en 2001 et 8,8 % en 2004 (l’année des jeux olympiques), grimpe à 10,2 % en 2008 et même 15,2 % en 2009. Les taux souverains remontent et la Grèce, qui ne peut plus honorer ses dettes, doit faire appel au FMI et à Bruxelles pour éviter le défaut de paiement le 23 avril 2010.

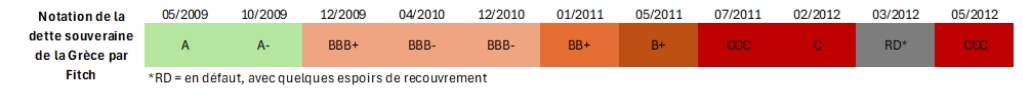

L’IFRAP signale, dans un article sur « l’intervention du FMI en Grèce, en Irlande, au Portugal : quels enseignements pour la France » publié en Juillet 2024, que la notation de la dette grecque n’a cessé de glisser sur la pente savonneuse de l’insoutenabilité. L’exemple pris est celui de l’évolution de la notation de sa dette souveraine par l’agence Fitch :

Nous remarquerons aussi la vitesse de cette chute. La Grèce étant passée de très solide à une position de défaut en moins de 3 ans.

L’UE, à la suite d’un difficile compromis, impose donc un traitement draconien visant à conserver le pays au sein de la zone EURO.

Le coût d’une thérapie de choc.

Le coût d’une thérapie de choc.

La thérapie est menée en trois temps : l’accord du 2 mai 2010 avec un plan de sauvetage de 110 milliards d’euros (dont 30 prêtés par le FMI), puis en février 2012 avec un nouveau plan de sauvetage de 130 milliards d’euros (dont 28 en provenance du FMI, le reste étant prêté par le FESF -Fonds européen de stabilité financière-) et enfin en 2015 au moment de l’arrivée du parti SYRIZA aux affaires, date à laquelle la dette du pays a été rééchelonnée.

Les conditions des différents plans ont été draconiennes, mettant le pays sous tutelle internationale pendant quatre ans et entrainant la chute de son PIB de 243,3 milliards en 2009 à 176 milliards en 2014, soit une diminution de plus d’un quart.

-

La fonction publique grecque a connu un dégraissage massif avec le licenciement de 30 % de ses effectifs en quatre ans, soit 275 000 agents, des baisses de salaires de l’ordre de 20 à 30 % et une augmentation du temps de travail de 37,5 à 40 heures par semaine.

-

Les collectivités locales ont vu leur budget diminuer de 40 %, avec le passage de cinq à trois échelons, leur nombre a été divisé par trois sur un trait de plume, (de 1 014 à 325) alors que leurs dotations en provenance de l’État central baissaient de 27,5 % pour la seule année 2010. Les fusions de collectivités ont été menées au pas de charge, entrainant le licenciement de milliers de fonctionnaires locaux.

-

Les dépenses de santé et d’éducation ont subi des coupes franches de 50 % et 22 % de leur budget entre 2009 et 2014, entraînant fermetures et fusions de nombreuses écoles et hôpitaux, celui alloué à la défense diminuant également de 50 %. Les baisses de dépenses dans l’éducation ont essentiellement ciblé les salaires, en revanche le système de santé a connu une véritable révolution : baisse des remboursements, suppression de certaines prestations prises en charge, fusion d’hôpitaux et/ou de centres médicaux. Ainsi là où les dépenses de santé par habitant ont augmenté de 60 % en France de 2010 à 2022, la Grèce, elle, voit ses dépenses augmenter de seulement 20%, soit un recul net en tenant compte de l’inflation (6600 $ par habitant en France en 2022 contre 3000 $ pour la Grèce).

-

Cet inventaire, ne serait pas complet sans mentionner la situation des retraités, qui ont vu leur pension principale gelée entre 2011 et 2013 et la suppression de leur 13e et 14e mois (équivalent à une baisse de 15 %), ainsi que d’autres avantages sur les retraites complémentaires. Les retraites des f onctionnaires furent alignées sur celles du secteur privé et l’âge de départ à la retraite passa de 60 à 67 ans.

-

La fiscalité a également été considérablement alourdie, les taux de TVA passant à 5 %, 11 % et 23 % en 2010, le seuil d’imposition à l’impôt sur le revenu étant abaissé de 11 000 à 5 000 euros, les privilèges fiscaux de l’église ou des armateurs étant, de même, largement égratignés.

-

Enfin, le salaire minimum fut réduit de 22 %.

Il est indéniable que la situation grecque méritait une réforme en profondeur, toutefois les exigences budgétaires demandées au pays laissèrent les services publics dans un état de délabrement avancé : la catastrophe ferroviaire de Tempé de février 2023 (54 morts) en est une des illustrations les plus douloureuses.

Une vague de privatisations fut entreprise : l’illustration la plus médiatique étant le rachat d’une partie du port du Pirée par une société chinoise en 2016. Celui de Thessalonique a connu le même sort tout comme Heraklion ou Igoumenitsa, Il faut ajouter à cette liste de privatisations 14 aéroports régionaux et plusieurs autoroutes dont l’Egnatia la plus longue du pays, reliant l’ouest de la Grèce à la Turquie). Plusieurs infrastructures énergétiques sont aussi vendues.

Force est de constater que la potion fut amère pour un pays qui vivait « dans un rêve » financier depuis de nombreuses années. Ajoutons à cela une véritable chasse au « travail au noir » dont le développement accéléré des terminaux de paiement par carte, diminuant la place de l’argent liquide, et l’obligation légale de fournir un tiquet de caisse sont des signes particulièrement visibles.

Pavlos, un franco grec installé à Athènes depuis 2004, témoigne : « Je me souviens d'un été où les distributeurs bancaires étaient vides et où les cartes de crédit ne fonctionnaient plus ! C'était assez traumatisant, d'autant plus que, pour être honnête, le pays fonctionnait "comme dans un rêve". L'argent tombait de l'Europe et personne ne savait vraiment quand cela s'arrêterait. Le pays se développait à une vitesse accélérée, et les JO ont entretenu ce rêve. Quand je suis arrivé, c'était un peu la "foire aux solutions faciles", et l'arrivée de Tsipras après les premiers plans n'a pas arrangé tout cela : on se disait qu'il aurait le cran de refuser les contraintes assez insupportables. C'était un peu le "dernier héros" qui allait nous défendre, comme à Marathon ! L’échec de la confrontation nous a convaincu que nous ne pouvions continuer ainsi ».

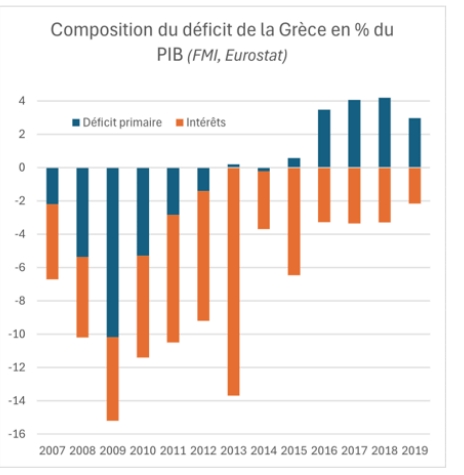

Toujours selon l’IFRAP, le déficit primaire du pays s’est, en fait, résorbé dès 2013 (contre 10 % en 2009), puis s’est même transformé en excédent à partir de 2015, au prix d’une diminution globale de 30 % de la dépense publique, ainsi que l’illustre le graphique suivant :

Le pays a réussi à atteindre une stabilisation de la dette, mais ne l’a véritablement dépassé qu’en 2021, le niveau des emprunts publics ayant culminé à 207 % en 2020 pour se replier en dessous des 160 % l’année dernière.

Mais derrière les chiffres, il y a les multiples histoires particulières, souvent douloureuses.

Nikos, Franco-Grec et entrepreneur dans l'immobilier, témoigne du traumatisme qu’a provoqué la crise : « La crise, je l'ai encore en moi. Elle nous a ruinés et nous avons dû prendre la décision d'abandonner une partie de nos exploitations car nous ne pouvions plus payer ni les gens ni les machines. Le pays va mieux, mais clairement ce n'est plus comme avant : les salaires sont plus bas et il y a encore de vrais soucis au niveau de la protection sociale. Nous évitons d’aller c hez le médecin et il m’est arrivé de me faire envoyer de France des médicaments afin d’éviter de les acheter en Grèce ». Éprouvé, Nikos n’est pas abattu. Il affiche même un certain optimisme : « on avance, on sent bien que le business repart. On est quand même loin des salaires et des revenus d’avant crise. Un autre bon signe, c'est qu'on voit des jeunes revenir. Mes enfants sont partis en Europe de l'Ouest pour leurs études et des amis ont vu leurs jeunes partir pour trouver des emplois. Eh bien, maintenant, on en voit certains qui reviennent. »

Vers une nouvelle dynamique plus saine …

L’exemple grec ne peut que nous parler : même tendance aux dépenses accélérées, même dépendance à la dette, et même culture du « toujours plus » public ! Ajoutons aussi une incapacité à réformer l’État, accélérant ainsi une course à la dépense artificiellement soutenue par l’UE.

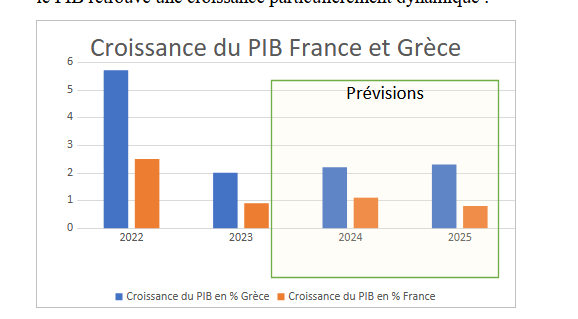

Aujourd’hui la Grèce retrouve des couleurs, sur des bases saines et stables. Ainsi le PIB retrouve une croissance particulièrement dynamique :

Le pays a compris que l’avenir reposait principalement sur la productivité : en Juillet 2024, une nouvelle loi permet à certaines entreprises de passer à la semaine de 6 jours, de même, certains secteurs peuvent appliquer la semaine de 48 h dans le cadre d’une surcharge de travail. Ainsi, depuis 2024 les grecs prennent la première place européenne en ce qui concerne le temps de travail effectif hebdomadaire (41h contre 36,5h en moyenne selon Eurostat).

Ajoutons à cela une augmentation de l’efficacité du recouvrement de l’impôt : longtemps vu comme le « paradis de la fraude fiscale », la Grèce est parvenue à atteindre un taux de recouvrement de 94% (contre 82% en 2010) rejoignant ainsi la moyenne européenne de 95%. Certes des progrès restent à faire notamment en ce qui concerne les armateurs, et, selon certains économistes, l’Église.

Le taux de chômage continue à baisser, selon les statistiques européennes celui-ci devrait atteindre 9,2% en 2026 contre 10,4% en 2024.

Il n’en reste pas moins que ces réformes ont eu un coût social extrêmement élevé, que le pays continue de subir. La dette reste très importante, elle a baissé en pourcentage du PIB mais, en valeur absolue, elle continue d’augmenter : Elle a plus que doublé en 15 ans ! L’État grec reste donc sous pression et sans aucune marge de manœuvre budgétaire. La timide revalorisation de quelques prestations tient plus du symbole que de la réelle efficacité.

La baisse drastique de l’inflation et la timide remontée des salaires permettent toutefois d’entrevoir une situation meilleure dans le futur, mais qui mettra des années à rattraper le niveau de 2008. Tout dépend dorénavant du redémarrage économique du pays basé sur un large assouplissement du marché du travail et une reprise dynamique du tourisme.

Cette longue crise a vidé le pays d’une partie de ses « forces vives » : plus de 500 000 grecs ont quitté le pays, en majorité des jeunes plutôt diplômés, et la démographie s’est effondrée : la population de la Grèce est passé de 11 millions en 2010 à 10,4 millions en 2024. La tendance ne devrait pas s’inverser selon l’OCDE.

Une leçon pour la France ?

La situation actuelle française n’est pas, à une tout autre échelle, sans rappeler les origines de la crise grecque. Et le fait que les réformes nécessaires soient maintes fois repoussées en France devrait nous inquiéter.

La thérapie de choc imposée à la Grèce ne se déroula pas comme un « long fleuve tranquille ». De 2008 à 2014 le pays a connu près de 600 grèves et pas moins de 20 000 manifestations allant parfois jusqu’à l’affrontement.

L’arrivée du parti dirigé par Alexis Tsípras et de sa coalition de gauche allait tenter l’affrontement avec l’UE. Malgré le référendum de 2015 (61% contre les nouvelles mesures imposées par la troïka), la coalition cède.

L ’ensemble de la société grecque comprend que le mythe de la sortie de l’UE mène à une impasse dramatique. Les corps intermédiaires et la majorité des partis travaillent de concert pour accélérer la reconstruction du pays. Force est de constater que l’esprit de responsabilité a su gagner les forces représentées, et que les sacrifices furent acceptés, dans la douleur certes, mais acceptés. L’Église si importante dans le pays prit aussi sa part de responsabilités.

Serions-nous capables de faire preuve d’autant de résilience que la Grèce dans une situation de crise comparable ? Saurons-nous nous passer d’une situation de crise aigüe pour réformer la France, en acceptant, chacun, une part de sacrifices pour le bien de la communauté ?

Les récents marchandages sur les économies nécessaires au rétablissement des finances de l’État français ne semblent malheureusement pas aller en ce sens.